猫蓑会について

座の文芸を楽しみつつ、蕉風の俳諧(連句)を現代に生かし、

優れた作品を生み出すことを、私たちはめざしています。

猫蓑会の

指導者

猫蓑会は、現代連句中興の祖と呼ばれた猫蓑庵東明雅師によって、昭和五十七(1982)年四月に創設されました。明雅師は平成十五(2003)年十月、八十八歳で逝去されましたが、猫蓑会は故・青木秀樹が会長を引き継ぎ、令和四年十月からは鈴木千惠子が会長を引き継いでいます。猫簑会はこれからも連句の振興発展のために努めて行きます。

猫蓑会の

活動

猫蓑会は連句実作活動の盛んな団体として知られています。文音(郵便、ファックス、メールなどを使っての連句)も盛んですが、それ以上に、連衆が一座して(一堂に会して)連句を巻く機会、場の多いことに猫蓑会の特色があります。

会全体としての年四回の例会、年一回の同人会のほかに、さまざまな実作グループが月例会や合宿を開催し、数多くの連句作品を生み出しています。首都圏以外にも全国に会員、グループがあり、それぞれ活発な実作活動を行っています。

猫蓑会では「リモート連句」推進のため、リモート会議室システム「Zoom」の独自アカウントを取得し、隔月で定例連句会「猫蓑会リモート」を開催しています。また会員が誘い合わせて「猫蓑リモート室」を使用できるようにしています。

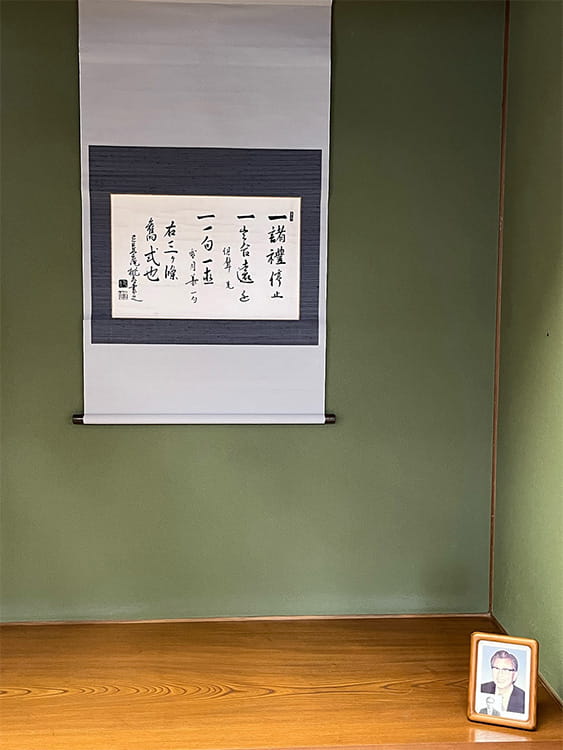

正式俳諧興行の説明

右下には猫蓑会を発足した東明雅先生写真

「諸礼停止」俳席では煩わしい礼式は省略して句作に専念

「出合遠近」同時に付句が出たら、それまでの出句の遠い方の作者の句を優先

「一句一直 雪月華一句」出された句は直されることがある。雪月花の句は一人一句。

歴史と資料

西鶴の研究に多くの実績を上げていた国文学者、信州大学教授の東明雅が、昭和三十六(1961)年に、「昭和の芭蕉」と呼ばれていた伊那谷在住の俳諧師、根津芦丈と出会い、西鶴研究から芭蕉俳諧研究と実作へ大きく舵を切って、芦丈師の指導のもとに伝説的な「信大連句会」を立ち上げました。これが、猫蓑会へ至る経緯の発端です。

昭和五十四(1979)年、明雅師は信州大学を定年退官後、南柏に転居し、五十六(1981)年から新宿の朝日カルチャーセンターで連句入門講座を開講しました。そこでの教え子を中心に、昭和五十七(1982)年に発足したのが猫蓑会です。

明雅師の指導に加え、加藤楸邨門下の俳句結社「寒雷」の古参同人として活躍していた羅浮亭秋元正江宗匠、生活評論家として数々のベストセラーを生んでいた桃径庵式田和子宗匠などの補佐にも支えられ、猫蓑会は着々と発展しました。

昭和五十八(1983)年に創刊し、明雅師みずから発行編集人をつとめた「季刊連句」には、これら猫蓑会の古参宗匠だけでなく、草間時彦、平井照敏、古館曹人など、連句実作に意欲的な俳句人や、国島十雨、片山多迦夫、三好龍肝など、師系を異にする他結社の連句人も積極的に寄稿し、現代連句の理論と実践の拠点となりました。

「季刊連句」は平成六(1994)年、第四十五号をもって終刊としましたが、それより以前、平成二(1990)年に猫蓑会の会報として創刊された「猫蓑通信」は、現在も刊行を継続しています。 上記の資料はこのサイトの「資料庫」に収録されています。

猫蓑会の

師系

猫蓑会は、芭蕉から連なる師系に立ち、蕉風連句の継承と発展をめざしています。

『徒然草』の第五十二段に、はるばる石清水八幡宮まで参詣にでかけながら、属社を本殿ととりちがえ、本殿に詣でぬまま帰ってきてしまった法師の話があり「すこしの事にも先達はあらまほしきことなり」と結ばれています。連句も「すこしの事」ではありますが、奥をきわめるためには先達の存在が不可欠です。

言葉による表現のわざを、言葉を使って説明しきることはできないでしょう。言葉で説明しきれない要素を含む物事は、先達と直接対面するなかで体得するしかありません。そのような師弟間の学びを「面々授受」といいます。

猫蓑会の面々授受の系譜は、蕉風伊勢派と呼ばれる流れに連なるものです。私たちはこの流れをさらに豊かなものとして未来へ引き継ごうとしています。